CMS運用の効率化をするワークフローの再設計〜転記削減、スプレッドシートからの脱却〜

デジタルテクノロジーは現在、市場や社会にとって不可欠なものとなっており、デジタルトランスフォーメーションはビジネスイノベーションの重要な分野になりつつあります。

しかし、デジタル変革は複雑であり、完全に把握して活用しているかといった課題を感じている企業も多いのではないでしょうか。

マーケティング領域のデジタル化/DXの目的

マーケティング領域のデジタル化さらにはデジタルトランスフォーメンション(DX)には大きく2つの目的があると思います。将来的にデータドリブンな経営を行うため、もう一つは従業員がストレスから解放されるため。

- データドリブンな経営に向けてマーケティングを再構築するため

- 従業員が繰り返しの定型業務やストレスから解放されるため

データドリブンな経営に向けてマーケティングを再構築するため

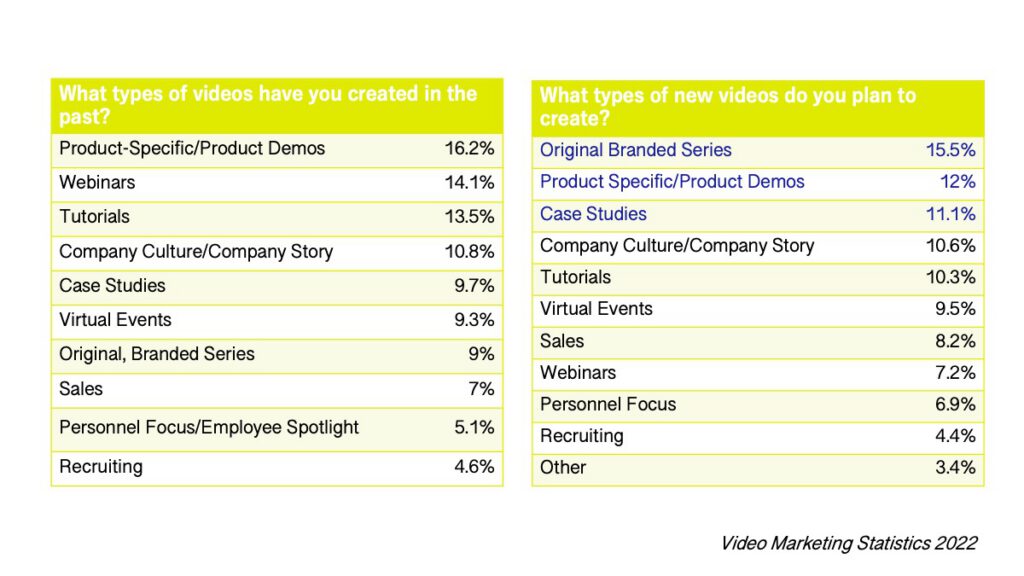

マーケティングの未来は、プラットフォーム、デバイス、さまざまな製品やサービスにわたる顧客のニーズと行動を総合的に理解する企業の取り組みにあります。しかし、多くの企業は「ビッグデータ」を効果的に実現できていません。それはデータがサイロ化していることが大きな要因でしょう。

将来に向けて、マーケティング活動やマーケティング活動の管理を再構築する可能性があります。

従業員が繰り返しの定型業務やストレスから解放されるため

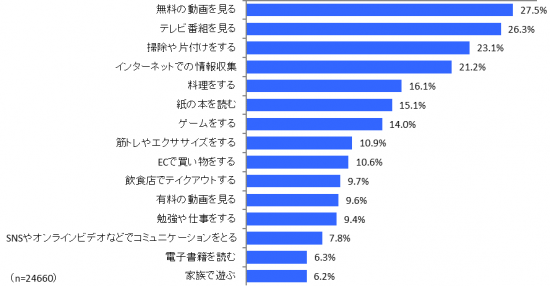

また、マーケターが「もううんざり」とモチベーションの低下を起こしてしまうケースは昨今増えているように感じます。デジタルツールを導入したことで、業務が細分化し、時間のプレッシャーを感じ、タスクマン化してしまうこともあると思います。

今回は、データのサイロ化を防ぎ、転記といった定型業務から解放されるように、スプレッドシートからの脱却をユースケースで紹介します。

ユースケース:CMS運用の効率化をするワークフローの再設計

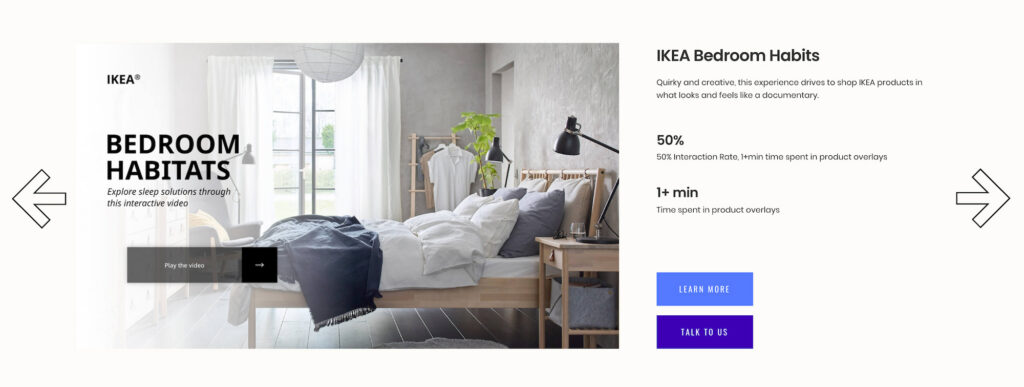

今回はWebサイトの更新作業で、CMSにコンテンツをアップロードし、情報を公開するまでに発生する単純作業に焦点を当てました。

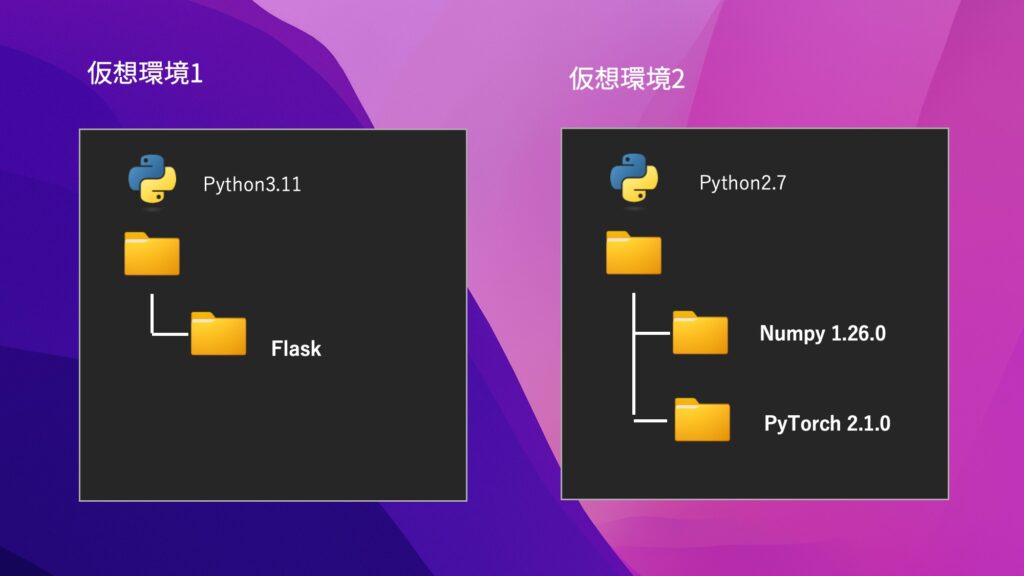

例えば、スプレッドシートでコンテンツを管理し、転記を繰り返しているプロジェクトもあるのではないでしょうか。スプレッドシート管理でないにせよ、CMSへのアップ作業までに重複するような単純作業が発生している場合は、プロセスの再検討と自動化を考えてみると良いでしょう。

想定対象

フォーマットで扱いやすい製品情報や採用情報など情報をスプレッドシートで管理し、転載し、公開用に編集し、チェックし、公開するようなケース。このようなケースで起きやすい非効率がターゲットです。

- 複数の商品情報を掲載する企業

- 複数の採用情報を掲載する企業

- 広告掲載を行うメディア

主な課題

- スプレッドシートなどでコンテンツを管理していて、転記が発生している

- 運用ルールが複数あり、オペレーションミスが発生しやすい

- 運用ルールが複雑なため、属人化しやすい

- チェック作業など単純業務が重複している

- CMSで感知している問い合わせがCRMと連携していないためデータの管理が複雑になる

- CMSの問い合わせをCRMに入力していない

フォーマットが決めやすいコンテンツを公開するために、煩雑なワークフローを踏んでいることはないでしょうか。

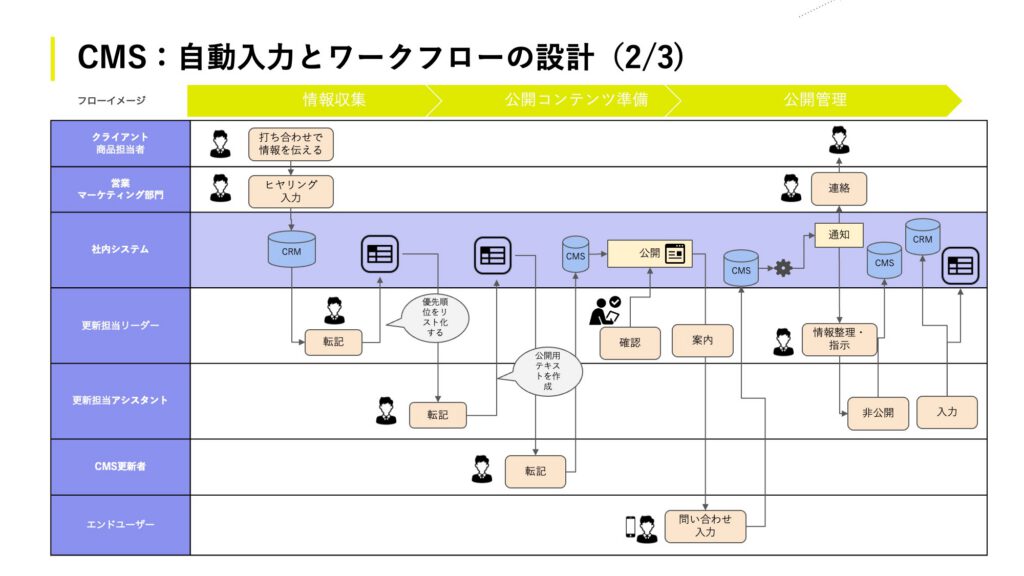

フォーマットは決めやすいが、複数の部門や関係者が異なった目的で情報を扱う場合はワークフローが整理できないことが発生しやすいです。さらに、関係者が多くなればなれるほど、業務フローやプロセスが複雑になってしまい、全体プロセスを描き、最適化しなければなりません。

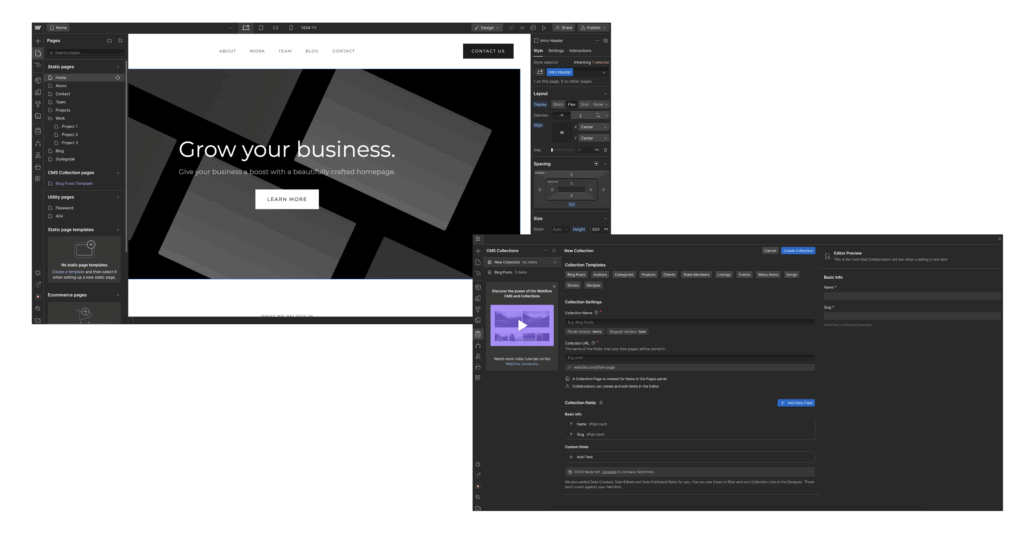

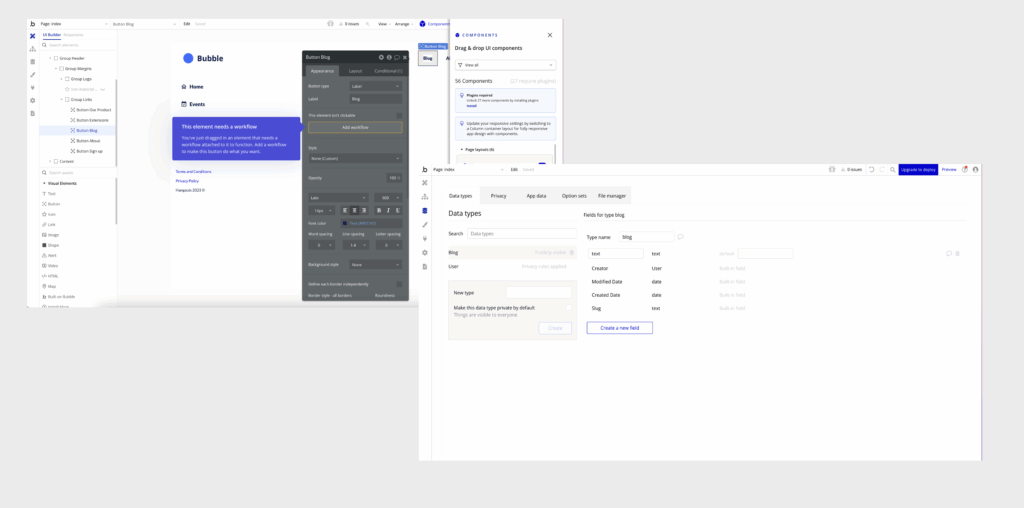

CMS運用の効率化をするワークフローの再設計

このケースの一番の課題は、フォーマット化しやすい情報・コンテンツをCMSにアップロードするために時間やコストを費やしていることです。さらにデータがサイロ化してしまい、将来的なスケールするようなデータの取り扱いができていない点です。

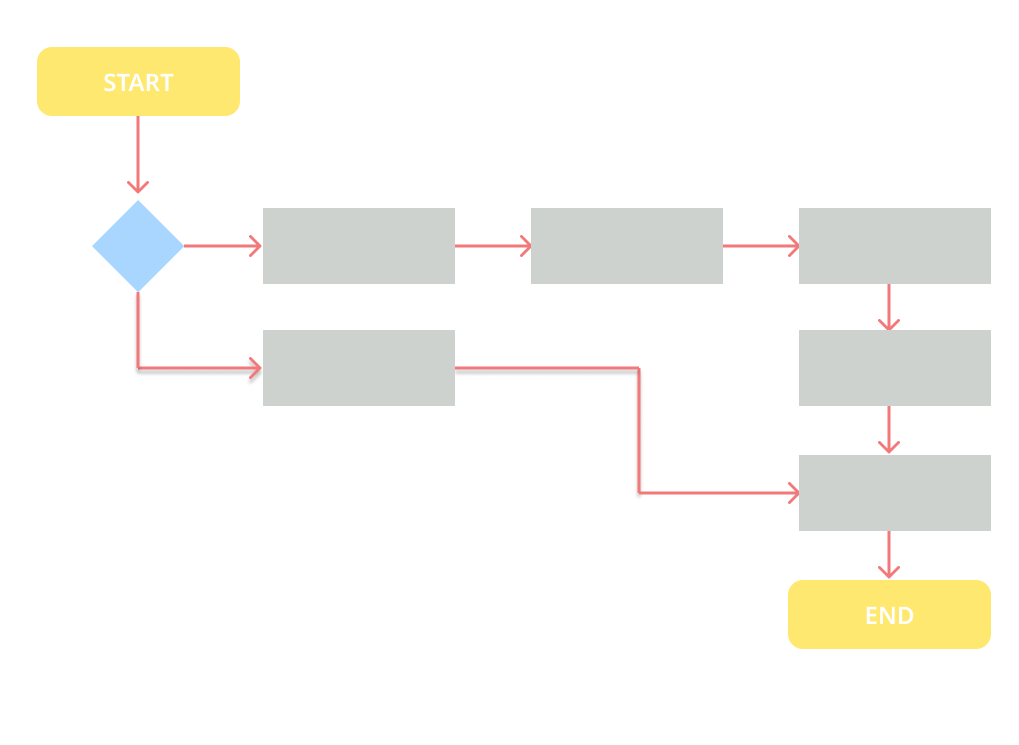

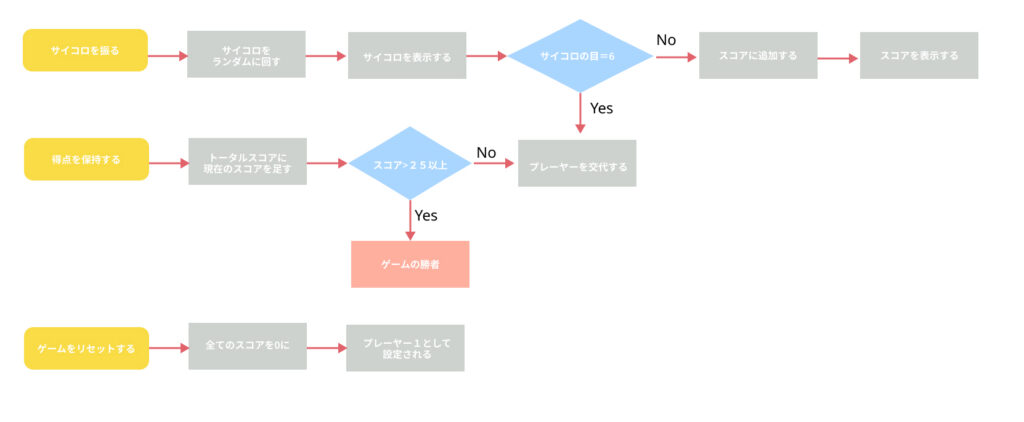

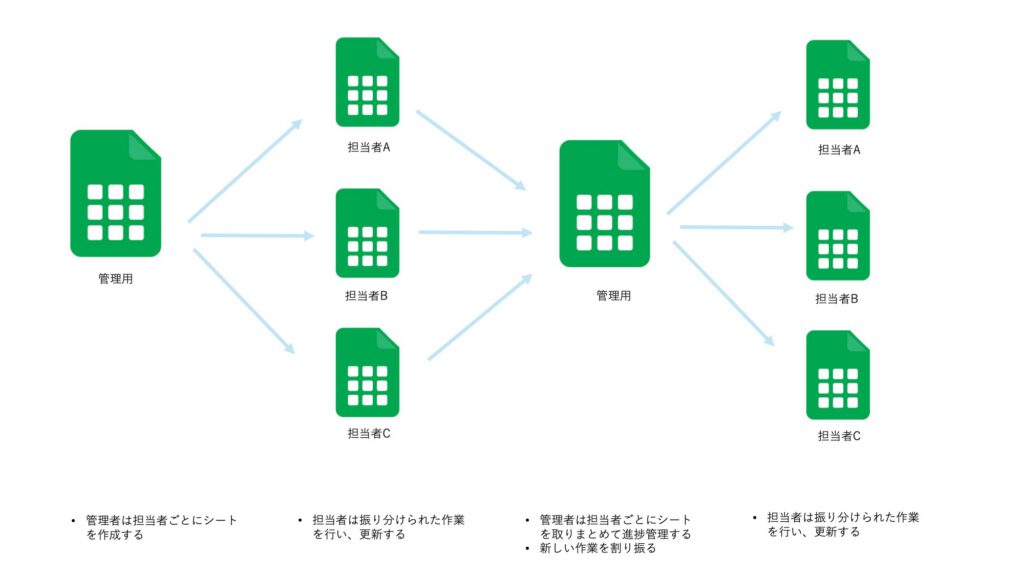

従来では下記のように人による作業が発生しているケースもあります。

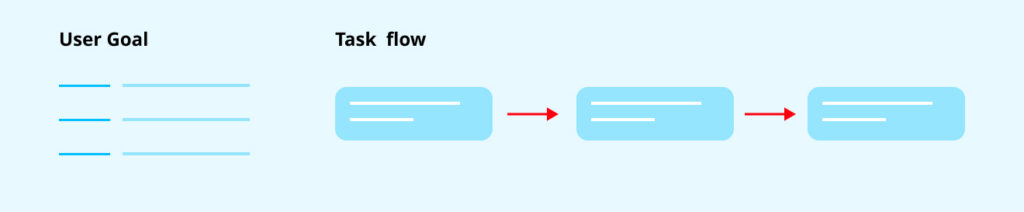

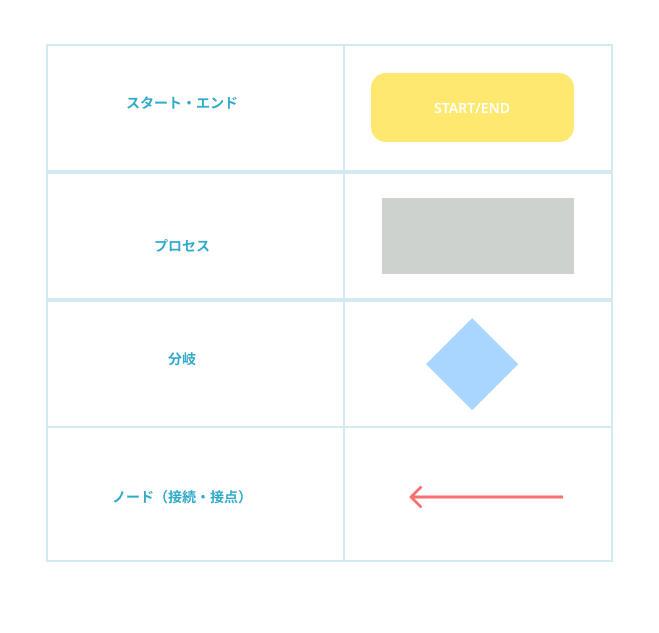

全体プロセスを整理することから初めて無駄になっている作業はあるのか、定型的な業務は発生しているか、重複作業は発生しているかを確認しましょう。

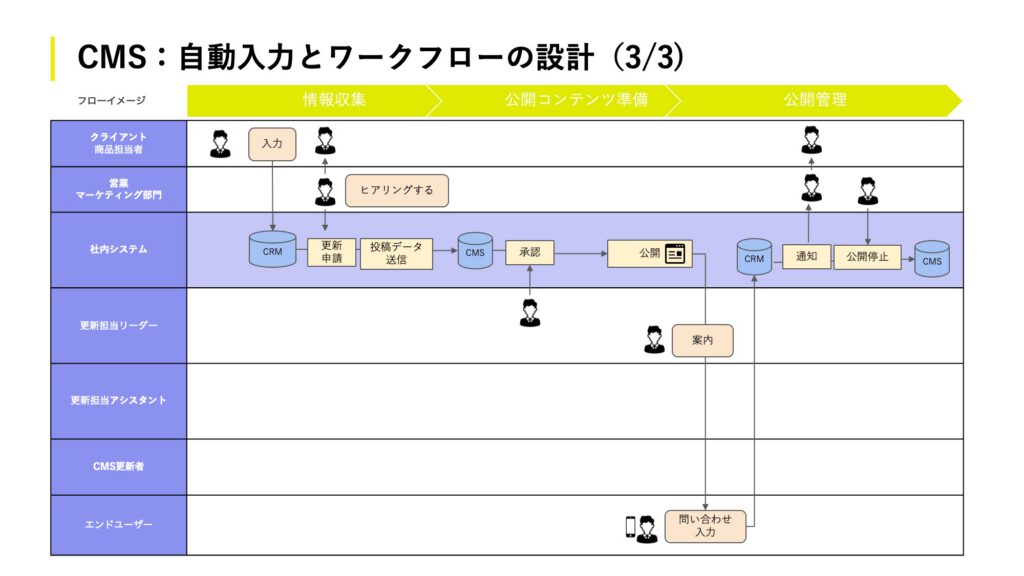

下記のように複雑だった業務フローも簡素化することできます。

情報が生まれるフェーズで誰かが聞いて入力すると手間になるので、情報を持っている人に入力してもらうことでミスもなく迅速に入力できるでしょう。

DXや効率化の再構築をご検討の方へ

FLOURISHでは、業務の効率化はもちろんですが、人の働きやすさや精神的な快適さも考慮して、DXの支援をしたいと考えています。ぜひ、DXを検討の方はお気軽にご連絡いただきますと幸いです。